“Dobbiamo fare qualcosa”: l’Atlante degli incidenti in bici raccontato dai suoi ideatori

Dalla velocità alla promiscuità delle strade, fino al futuro delle città, la nostra diretta YouTube diventa un viaggio nei numeri e nelle possibili soluzioni

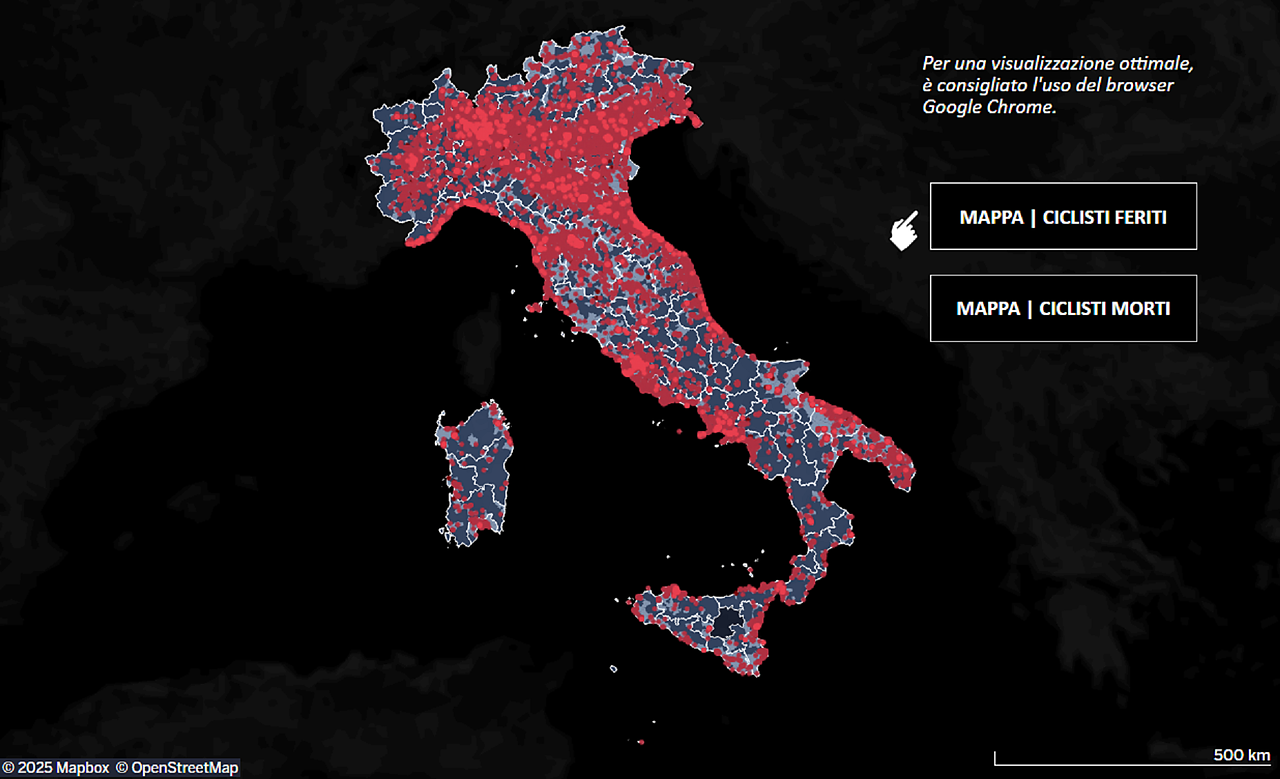

Come abbiamo già raccontato nelle scorse settimane, il Politecnico di Milano ha messo online il più grande archivio pubblico mai realizzato in Italia sugli incidenti che coinvolgono ciclisti. Un lavoro frutto di dieci anni di dati Istat, filtrati, puliti, geolocalizzati e restituiti attraverso cinque dashboard interattive consultabili da chiunque. Ma cosa ci dice davvero questo Atlante?

Per capirlo, nel corso di Riunione Tecnica di mercoledì 12 novembre, abbiamo intervistato i tre ricercatori del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano che hanno firmato il progetto: Paolo Bozzuto, Professore Associato di Urbanistica; Fabio Manfredini, Responsabile del Laboratorio Mapping and Urban Data Lab; Emilio Guastamacchia, Esperto GIS del Laboratorio Mapping and Urban Data Lab. Il risultato è un racconto che va oltre i numeri.

Un milione e mezzo di incidenti per costruire uno strumento pubblico

L’Atlante degli incidenti in bici nasce per rendere finalmente accessibili dati che esistono da anni, ma che mancano di sistematizzazione. L’idea è partita dai ricercatori stessi a seguito di una serie eventi drammatici che li hanno portati a dire «Dobbiamo fare qualcosa». Come ci ha raccontato il dottor Fabio Mafredini «Siamo partiti dalle fonti e ci siamo imbattuti in documenti tecnici difficili da consultare. Per questo abbiamo deciso di affidarci alle nostre competenze cartografiche per costruire uno strumento accessibile».

Il cuore del progetto sta nella mole impressionante di informazioni raccolte e rielaborate. «Abbiamo messo a disposizione un milione e mezzo di incidenti, e ciascuno ha dentro centinaia di informazioni», spiega l’Architetto Emilio Guastamacchia. Un patrimonio enorme, ma finora quasi inesplorato, che è stato organizzato in un atlante interattivo e navigabile e che nonostante la sua mole, ci mostra solo la punta dell’iceberg. I dati raccolti dall’Istat, infatti, includono soltanto gli incidenti per i quali è intervenuta la Polizia Locale o le Forze dell’Ordine. Restano fuori tutti gli episodi non denunciati, risolti tra privati e le cadute minori.

Così concepito l’Atlante risulta un sistema aperto, gratuito, pensato non soltanto per cittadini e ricercatori ma anche per chi deve prendere decisioni concrete sul tema della sicurezza stradale. «È un lavoro di terza missione, di utilità sociale, in cui l’università si mette al servizio del decisore», aggiunge Manfredini. Uno strumento che sta già producendo un impatto significativo con centinaia di articoli e decine di richieste di approfondimento da parte di cittadini, associazioni, tecnici, centri di ricerca. Eppure, paradossalmente, nessuna delle istituzioni che potrebbero utilizzare immediatamente questo strumento per migliorare la sicurezza stradale ha finora contattato il team.

Le cinque dashboard: una radiografia completa dell’incidentalità ciclistica

Al cuore dell’Atlante ci sono cinque dashboard interattive che permettono di leggere la sicurezza ciclistica da prospettive complementari. La prima è la più analitica e consente di esplorare tutti gli incidenti dal 2014 al 2023, comune per comune, confrontando aree diverse del Paese. La seconda elabora un indicatore di severità, mettendo in relazione incidenti e feriti gravi per capire dove il rischio è più alto.

La terza e la quarta incrociano il numero di incidenti con la quota modale della bicicletta, a livello provinciale e regionale, mostrando come il rischio vari in base all’uso reale della bici nei territori. Un passaggio fondamentale, perché, come ricordano gli autori, “più bici in strada significa più occasioni di incidente”, e quindi il dato va sempre letto in rapporto all’uso effettivo della bicicletta. Infine, la quinta dashboard offre una mappatura geolocalizzata degli incidenti più recenti (2022-2023), consultabile strada per strada. Questa rappresentazione non vuole spaventare e disincentivare all’utilizzo della bici, spiegano i ricercatori, ma nasce per dare a tutti una base conoscitiva solida da cui partire per intervenire.

Tanti dati una sola certezza: maggiore è la velocità maggiore è il rischio

Come ricorda il professor Paolo Bozzuto, «ci sembra di aver attivato una dinamica molto fertile e positiva dal punto di vista della coproduzione della conoscenza». L’aspetto più interessante di queste settimane, spiega, è la capacità del pubblico di rielaborare i dati mettendo in luce letture nuove. «Nella grande mole di articoli usciti sul database ci è capitato di leggere riflessioni sorprendentemente pertinenti con conclusioni a cui non avevamo pensato nemmeno noi. Questo, forse, è il vero risultato, quello di aver creato un meccanismo di produzione collettiva della conoscenza».

Pur evitando generalizzazioni eccessive, dalla lettura dell’Atlante alcuni pattern emergono con chiarezza. Il primo riguarda la relazione tra velocità dei veicoli e gravità degli incidenti. «Il livello di incidentalità è più elevato nei centri urbani, ma la gravità è maggiore nelle aree extraurbane. Da qui deriva il tema della velocità. A velocità maggiore, infatti, aumenta la severità dell’incidente» sottolinea Manfredini. Su questo punto, Bozzuto richiama Ivan Illich, uno dei pensatori più influenti del Novecento, che nel 1973, pochi mesi prima della crisi petrolifera, pubblicò il saggio Énergie et équité, tradotto in Italia come Elogio della bicicletta, in cui metteva in relazione mobilità, consumo energetico e qualità delle relazioni sociali. Tra le tante intuizioni, una frase risuona oggi con una forza inaspettata: “Un eccesso di energia degrada le relazioni sociali”. Si tratta di una frase che Bozzuto ha voluto parafrasare così: «Possiamo sostituire “energia” con “velocità” ed osserviamo che questa non solo amplifica le conseguenze di un incidente, soprattutto per gli utenti deboli, ma deteriora i rapporti tra chi si muove nello spazio urbano. Genera tensione, conflitto, insicurezza».

A questo si aggiunge un altro dato fondamentale: nell’85% dei casi l’incidente che coinvolge un ciclista avviene in relazione con un altro utente della strada, generalmente un veicolo a motore. Si tratta di un dato che ci racconta come la bici si muova in un ambiente stradale altamente promiscuo, dove utenti lenti e fragili condividono lo stesso spazio con mezzi molto più veloci e molto più pesanti. Una vulnerabilità strutturale che diventa ancora più evidente osservando quando e dove avvengono gli incidenti. La maggior parte, infatti, si concentra nelle ore di punta della mobilità urbana, momenti in cui la pressione del traffico aumenta e i flussi si sovrappongono. Inoltre, gli incroci e le rotonde risultano essere i punti critici in cui il rischio cresce in modo significativo.

“Conoscere per decidere”: perché l’Atlante serve alle città

Nella parte conclusiva della nostra conversazione, Guastamacchia, urbanista e, in passato, amministratore locale, ha riportato il discorso sul come devono cambiare le nostre città se vogliamo davvero che siano sicure per chi si muove in bici. La risposta, sostiene, non può essere affidata al caso né a interventi spot. «Serve riportare al centro strumenti come il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile», spiega, «perché una città non si governa davvero se non si governa il modo in cui ci si muove al suo interno». Mobilità e urbanistica devono tornare a dialogare. Ogni volta che si ridisegna un quartiere, si recupera un’area dismessa o si pianifica un nuovo servizio, bisogna chiedersi come ci si arriva e con quali modalità di trasporto. In questo contesto, le infrastrutture ciclabili devono essere pensate come reti, non come una somma di segmenti isolati che iniziano e finiscono nel nulla. «Muoversi in bici deve essere qualcosa che si può immaginare dall’inizio alla fine del percorso», osserva.

E qui torna il senso dell’Atlante che potremmo riassumere con il motto «Conoscere per decidere». Per la prima volta, infatti, cittadini, tecnici, associazioni, amministratori, possono guardare dentro i numeri, capire perché le nostre strade sono così pericolose e individuare dove intervenire. Non un punto di arrivo, quindi, ma un punto da cui poter cominciare a immaginare una mobilità differente.